Die Unibibliothek präsentiert das Phänomen der Kunstfälschung und welche Rolle Bücher dabei spielen

Der Begriff „Fälschung“ steht für uns unweigerlich im Kontext von Unwahrheit und Betrug und macht aus Fälschern Betrüger und Lügner. Auch die englischen Bezeichnungen „fake“ oder „faker“ haben wir mit samt ihrer negativen Konnotation inzwischen in unseren Sprachgebrauch übernommen. Umso spannender ist es deshalb, dass es berühmte Fälscher gibt: Betrüger, die es also geschafft haben, sich einen Namen mit dem perfekten Betrügen zu machen. Jedoch entsteht Berühmtheit nur durch die Legitimation von zahlreichen Bewunderern.

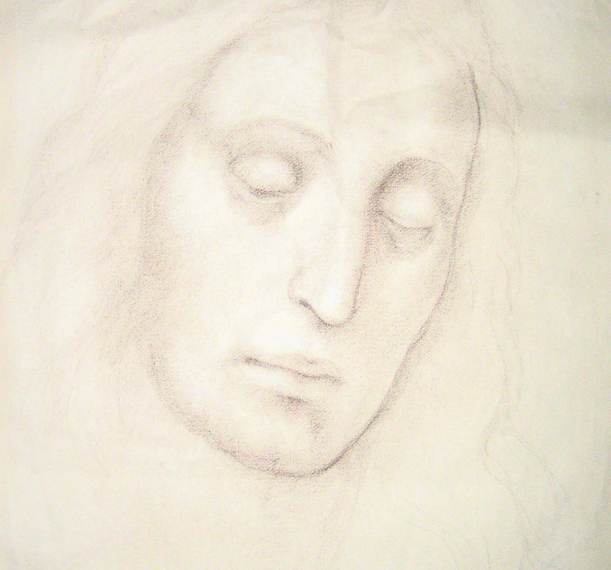

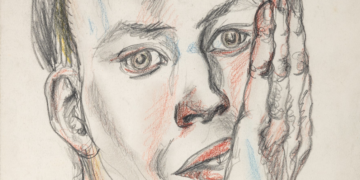

Schon 1966 zog das Thema Fälschung ein Massenpublikum an, als Audrey Hepburn sich in „How to steal a Million“ als Gehilfin für die Kunstfälschung ihrer Familie auf der Leinwand engagierte. Dieser Film ist derzeit als Ausstellungsstück in der Ausstellung „FAKE – Fälschungen wie sie im Buche stehen“ in der Universitätsbibliothek Heidelberg zu sehen. Außerdem ist er Beweismaterial für die Popularität von Fälschungen und deren Meistern ist. Bis zum 26. Februar 2017 thematisiert die Ausstellung die Rezeption von Kunstfälschern und Fälschungen von der Antike bis heute. Namhafte Kunstfälscher sind hier ausgestellt, wie Israel Dov-Ber-Rouchomovsky mit der Tiara des Saitaphernes, Cranach-Fälscher Christian Goller, die Renaissance Nachahmer Giovanni Bastianini und Eric Hebborn, Vermeer-Fälscher Han van Meegeren, van Gogh-Fälscher Otto Wackers, Elmyr de Hory mit Fälschungen im Stile Picassos, Giacometti-Skulpturen-Fälscher Robert Driessen, Dali-Fälscher Ralf Michler, das Fälscherduo John Drewe und John Myatt und natürlich das inzwischen berühmte Ehepaar Beltracchi. Kuratiert wurde die Ausstellung von den Kunsthistorikern Maria Effinger und Henry Keazor. Letzterer besuchte zur Vorbereitung der Ausstellung sogar Wolfgang Beltracchi bei seiner Arbeit. Der Fall Beltracchi ist zudem ein gutes Beispiel für den zweiten Aspekt der Ausstellung.

Wie konnten die Fälschungen lange Zeit nicht erkannt werden? Wie blieben sie bis zur Selbstentlarvung ihrer Fälscher unerkannt? Wie kam es, dass eine von Han van Meegerens Vermeer-Fälschungen sogar vom kunstsammelnden Nationalsozialisten Hermann Göring gekauft wurde? Die Ausstellung zeigt, wie wichtig Bücher in diesem Zusammenhang sind. Zum einen dienen sie den Fälschern als Informationsmaterial. Beltracchi lernte aus Büchern und Katalogen über das Leben der Künstler und deren Werke, entdeckte Lücken und konnte diese mit gefälschten Zeugnissen füllen. Auch dienen sie als Quelle zur Technik der Künstler, wie es bei Christian Goller der Fall war. Auf der anderen Seite können Künstler mit Hilfe von Büchern eine gefälschte Entstehungsgeschichte schaffen. John Drewe zum Beispiel fälschte Ausstellungskataloge, um Fälschungen seines Freundes John Myatt zu etablieren. Die ausgestellten Zeugnisse werfen ein neues Bild auf die Geschichte der Fälschung und welche Kunst dahinter steckt: Die Etablierung der Werke in der Kunstwelt.

Von Maren Kaps