Die moderne Medizin hat mit multiresistenten Bakterienstämmen zu kämpfen. Heidelberger Forscher setzen große Hoffnungen auf eine Substanz aus der Haut des Ochsenfrosches

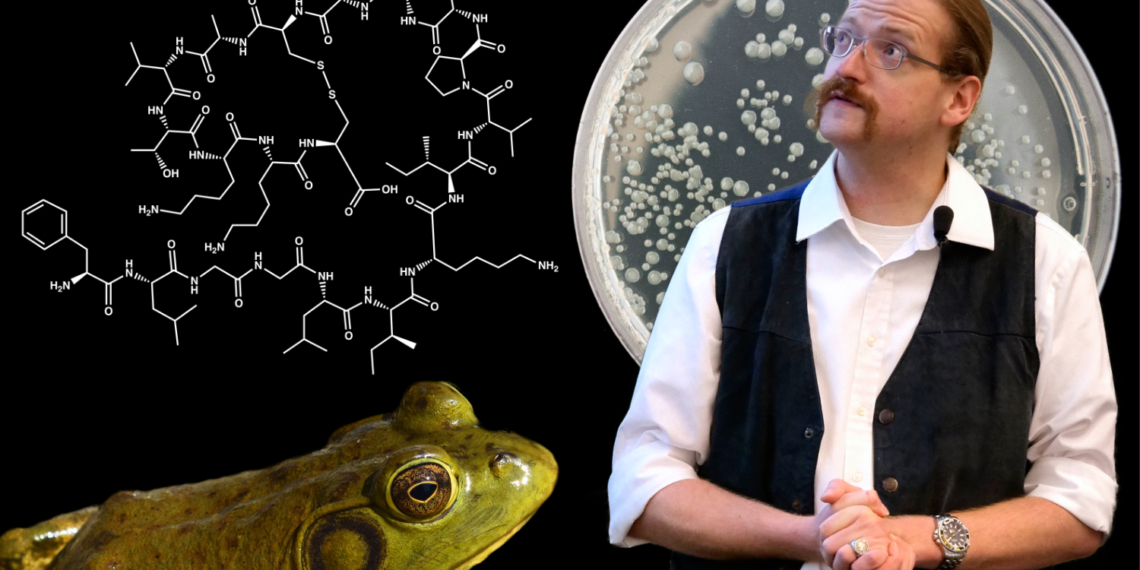

Ein Mann, ein Frosch – und eine Mission: Der Apotheker Cornelius Domhan forscht am Institut für Pharmazie und Molekulare Biotechnologie der Uni Heidelberg an der Entwicklung eines neuartigen Antibiotikums. Es handelt sich um eine Substanz, die der Nordamerikanische Ochsenfrosch in seiner Haut produziert. Er lebt überwiegend in bakterienbelasteten Tümpeln und ist sehr aggressiv – die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen und Infektionen ist entsprechend hoch. Als Anpassung an seine Umwelt produziert er die Substanz Ranalexin, die ihn sogar gegen mehrfach resistente Bakterien schützt.

Multiresistente Bakterien sind ein Problem, das inzwischen auch in deutschen Klinken Alltag ist. Da die Therapie mit Standardantibiotika hier oftmals nicht anschlägt, drängt die Suche nach Alternativen. Maßnahmen wie bessere Hygiene und sparsameres Verschreiben von Antibiotika können bereits helfen, die Keime in Krankenhäusern einzudämmen. Gerade die hohe Mobilität der modernen Gesellschaft wirkt diesen Maßnahmen jedoch entgegen, da die Reiselust des Menschen und die wirtschaftliche Globalisierung die Verbreitung von neuentstandenen Resistenzen begünstigen.

Das Thema Antibiotika galt in Fachkreisen lange als abgehakt, die Forschung ist in diesem Punkt seit Jahren rückläufig. Pharmakonzerne zeigen sich wenig interessiert, da Aufwand und Kosten hoch sind, die zu erwartenden Gewinne zudem gering. Das Problem: Man hatte unterschätzt, wie schnell Bakterien Resistenzen bilden. Da Bakterienkolonien aus Milliarden individuellen Zellen bestehen, ist der vorherrschende Selektionsdruck enorm hoch, und zufällig entwickelte Resistenzen setzen sich schnell durch. Im Gegensatz dazu wird die Anzahl der Zielstrukturen, an denen Antibiotika ihre Wirkung entfalten können, nicht größer. Die gängigsten dieser Strukturen wurden bereits mit den existierenden Standardantibiotika ausgeschöpft. An der Entwicklung neuer sogenannter Reserveantibiotika – Stoffen, die nur dann eingesetzt werden, wenn sonst nichts mehr hilft – führt also kein Weg vorbei.

An einem solchen Reserveantibiotikums arbeiten Cornelius Domhan und sein Team. Das Peptid Ranalexin aus der Froschhaut ist, wie fast jeder Naturstoff, von sich aus erst einmal nicht als Arzneistoff geeignet. Weil die Substanz aus 20 Aminosäuren besteht, würde sie von körpereigenen Enzymen wie Nahrung verdaut werden. Ein Arzneistoff muss jedoch eine gewisse Zeit im Körper verbleiben, um seine Wirkung zu entfalten. Die Aufgabe für Domhan bestand zunächst darin, herauszufinden, welcher Teil der Substanz für deren antimikrobielle Wirkung verantwortlich ist. Im Trial-and-Error-Verfahren mussten mehrere hundert Varianten hergestellt und getestet werden, bis eine wirksame gefunden war. Das nächste Ziel war es, die Stabilität und die Verteilung im Körper zu verbessern. Dies gelang durch mehrfache Modifikation des Biomoleküls mit unterschiedlich langen Fettsäuren. Außerdem konnte dadurch auch die antimikrobielle Aktivität auf gram-negative multiresistente Problemkeime erweitert werden, die sich von gram-positiven Keimen grundlegend im Aufbau ihrer Zellwand unterscheiden. Ein nächstes Etappenziel ist in Sicht – die Toxizität des antimikrobiellen Peptids für den Menschen zu verringern.

Cornelius Domhan kooperiert für dieses Projekt mit anderen Instituten der Universität Heidelberg und lässt auch Studenten mitarbeiten. Dieses Miteinander freut ihn besonders, da er selbst bereits in Heidelberg studiert und promoviert hat. Denn das ist es, was Forschung neben einer gehörigen Portion Ausdauer ausmacht: gute Zusammenarbeit.

Von Adrian Roether und Valerie Gleisner