Same procedure as every year. Jedes Jahr nehmen wir uns neue Dinge vor, aber an den wenigsten halten wir fest. Ein Psychologe erklärt warum und wie ihr eure Vorsätze einhalten könnt

Das neue Jahr hat begonnen und 2026 wird endlich alles anders. Oder etwa doch nicht? Warum fällt es so vielen Menschen schwer, bestehende Gewohnheiten zu verändern oder neue zu etablieren? Und gibt es vielleicht empfehlenswertere Vorsätze als andere?

Bereits bei der Definition des Begriffs „Gewohnheit“ gibt es Stolperfallen. In der psychologischen Forschung handelt es sich beim regelmäßigen Ausführen eines Verhaltens lediglich um eine wiederkehrende Verhaltenssequenz. Erst wenn unser Verhalten mit einer bestimmten Situation, in der Forschung Cue oder Hinweisreiz, verknüpft wird und man diese Situations-Verhaltens-Kopplung langfristig festigt und automatisiert, spricht man von einer Gewohnheit. Dies erklärt uns Professor Doktor Jan Keller, Gesundheitspsychologe am Psychologischen Institut.

Demnach läge in der richtigen Situationswahl der Schlüssel für die erfolgreiche Etablierung von Gewohnheiten. Der häufigste Fehler sei die fehlende Konkretisierung des Cues. Hier hören die Schwierigkeiten jedoch nicht auf: „Das Leben ist voller Barrieren. Das können andere Personen sein, die im Idealfall auch unterstützend wirken können, das kann aber auch eine gebaute Umgebung sein.“ So kann eine schlechte Infrastruktur beim Vorhaben stören, mehr mit dem Fahrrad zu fahren.

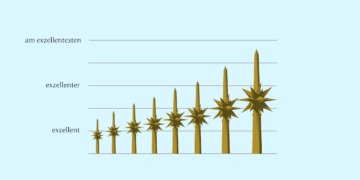

Auch ein Mangel an Motivation stelle eine Barriere dar. Dass einem das Einhalten der Gewohneheit nach 30 Tagen plötzlich leicht fällt, sei ein Mythos. Über verschiedenste Verhaltenskontexte und unterschiedliche Personen hinweg sehe man große interindividuelle Unterschiede bei der nötigen Anzahl an Wiederholungen oder Tagen. Nichtsdestotrotz sei Verhaltenswiederholung der wichtigste Prädiktor für Gewohnheitsbildung.

Umbruchsituationen sind besonders geeignet, um sich Neues vorzunehmen

Trotz all dieser Hürden haben gerade für das neue Jahr sehr viele Menschen Vorsätze. Die historische Entstehung könne laut Jan Keller damit zusammenhängen, dass unser alltägliches Leben von Tag zu Tag gelebt werde und man sich häufig im Alltag verliere. Gegen Ende des Jahres trete dann bei vielen Menschen ein Reflexionsprozess ein, der im Anschluss nach der Frage: „Wo stehe ich gerade?“ häufig in die Frage: „Was will ich verändern, wohin möchte ich?“ übergehe. „Umbruchsituationen, wie Umzüge, der Einstieg in einen neuen Lebensabschnitt, aber eben auch der Jahreswechsel, sind besonders geeignete Situationen, um sich neue Verhaltensweisen vorzunehmen und umzusetzen.“ Mittlerweile sei es allerdings auch fast schon die Norm Neujahrsvorsätze zu haben. „Es ist wichtig, dass das von innen heraus kommt und, dass man sich mit dem Vorsatz identifizieren kann.“

Für eine erfolgreiche Gewohnheitsveränderung nennt uns Keller Tipps und Strategien. So hilft es auf bestehende Routinen aufzubauen, um Neues zu etablieren. Wer sich vornimmt, jeden Tag nach dem Zähneputzen Sport zu machen, erkennt diesen Hinweisreiz leichter, als eine festgelegte Uhrzeit. Ebenso wichtig ist die Bewältigungsplanung, bei der man sich über mögliche Barrieren bewusst wird und passende Alternativen überlegt. .

Damit die Verhaltensänderung erfolgreich gelingen kann, sollte der Wunsch zur Veränderung individuell an die Lebenssituation angepasst sein. Sich Dinge vorzunehmen, die überhaupt nicht zu einem passen, funktioniere nicht. Auch die Möglichkeit einer Überprüfbarkeit oder Messbarkeit des Verhaltens sei sinnvoll. Dazu sollte das Vorhaben nur so groß sein, dass man über die Zeit die erzielten Fortschritte beobachten kann.

Zu guter Letzt sollte man sich auch bewusst sein, dass Verhaltensveränderung eben ein langwieriger Prozess und Schwierigkeiten absolut normal sind.

Einige Ideen für Vorsätze und warum sie (nicht immer) ihren Sinn haben, könnt ihr auf dieser Seite finden.

Von Philipp Mummenhoff und Karla Walder

Rauchfrei

Wie man eigens kreierte Probleme beseitigt.

Nikotin, die wahrscheinlich beliebteste Alltagsdroge der Welt. Genug, um dich bei Laune zu halten, ungenügend, um dich aus dem Alltag zu werfen. Jugendliche Neugier oder „Stresskompensation“, die erste Zigarette erscheint oft harmlos, entwickelt sich jedoch nicht selten zu einer langfristigen Abhängigkeit. Trotz extremer gesundheitlicher Risiken, wie Lungenerkrankungen oder diverser Krebsarten, rauchen knapp ein Viertel der Deutschen.

Gute Gründe für das Aufhören gibt es zu genüge. So halbiert sich beispielsweise bereits nach einem rauchfreien Jahr das Risiko für koronare Herzerkrankungen, nach zwei Wochen macht sich das erleichterte Atmen beim Sport bemerkbar. Die große Schwierigkeit besteht in einer Kombination aus körperlicher und psychischer Abhängigkeit. Nikotinverzicht verursacht zunächst Entzugserscheinungen wie Nervosität oder Schlafstörungen. Viel suchtstabilisierender ist jedoch, dass Rauchen oft an Situationen gekoppelt (beispielsweise Kaffee trinken, Pause) und mit inneren Zuständen (zum Beispiel Belohnung, Stressreduktion) assoziiert wird. Sie triggern das konditionierte Verhalten, was jahrelang nach dem Stopp noch zu starkem Verlangen führen kann. Aufhören bedeutet also grundlegende Verhaltensänderung. Es gilt Stressregulation umzulernen – früher hat es ja schließlich auch ohne Kippe geklappt – und konditionierte Trigger aufzulösen: Anderweitige Bedürfnisbefriedigung (Sport) und Vermeidung von Auslösereizen sind die Knackpunkte. Gerade der Winter kann dafür ein guter Zeitpunkt sein, so wirst du nicht von einem Balkon in einer lauen Sommernacht in Versuchung gebracht. Falls die Entzugserscheinungen unaushaltbar sind, kann man zu mildernden Mitteln greifen (Nikotinpflaster), die meisten Raucher:innen schaffen es jedoch ohne. Und selbst wenn es diesmal nicht klappt, nicht das Ziel aus den Augen verlieren, indem du auf „schadstoffarme“ Alternativen besorgter Tabakkonzerne umsteigst. Im Schnitt brauchen Raucher:innen ungefähr sechs Versuche, um aufzuhören. Es lohnt sich also, etwas dranzubleiben!

Von Philipp Mummenhoff

Oh weh, lw

„Mir ist laangweilig“ ist ein Ausruf, den man nicht nur von langen Autofahrten als Kind kennt – denn wer macht schon gerne mal längere Zeit nichts und langweilt sich zum Amüsement? Langeweile und Amüsement, das wirkt sogar fast gegensätzlich. Denn: Heutzutage ist fast alles in unserem Umfeld auf das Vermeiden von Langeweile ausgerichtet – jeder kleine Blick aufs Handy scheint als Flucht vor dem unbequemen Gefühl zu dienen. Der Handel mit Aufmerksamkeit ist längst ein frequentierter Markt. Dabei ist Langeweile ein unvermeidbares Rädchen in der Maschinerie der Kreativität. Erst wenn man nichts mehr tut, fängt der Kopf an, nach einer Beschäftigung zu suchen und damit nach neuen Ideen. Denn dann aktiviert sich das „Default Mode Network“. Das ist ein Verbund verschiedener Areale im Hirn, der beim Tagträumen, beim Nichtstun oder dann, wenn wir an die Zukunft denken, aktiviert wird. Dabei unterstützt es das nach innen gerichtete und das reizunabhängige Denken, also Gedanken, die nicht durch einen äußeren Einfluss ausgelöst wurden – gerade in dieser Phase entstehen kreative Ideen. Selbstverständlich gilt das nur in Maßen. Zu viel Langeweile kann auch einen gegenteiligen Effekt haben. Bei der Zeit, die wir uns heute im Durchschnitt jedoch nur zum Langweilen zugestehen, kann man getrost sagen: Nehmt euch vor, euch gelegentlich zu langweilen! Um der Langeweile zu entkommen, greifen dennoch Viele zum Handy. Durchschnittliche deutsche 16–29 Jährige verbringen rund drei Stunden täglich am Smartphone – das entspricht umgerechnet 45 Tagen im Jahr, mehr als die meisten Urlaub haben. Noch gibt es keine Studien, die einen eindeutigen kausalen Zusammenhang zwischen den Effekten des täglichen Handygebrauchs und einer geringeren Konzentrationsfähigkeit oder Häufung psychischer Problemen beschreiben. Trotzdem spüren wir doch oft selbst, dass die Beziehung zu unserem wohl besten Freund oft eine toxische ist.

Einige Studien geben aber Hinweise, dass „Digital Detox“ helfen kann. Und mehr Zeit für Freund:innen, Familie und Hobbies bleibt so auch. Vor allem vor dem Zubettgehen kann der Verzicht dabei helfen, schneller einzuschlafen.

Von Katharina Frank

Sport ist Mord?

Alle Jahre wieder strömen im Januar die Menschen in die Fitnessstudios – da stellt sich die Frage, wie sinnvoll der neujährliche Sporthype wirklich ist? Die World Health Organisation (WHO) empfiehlt regelmäßig moderate Bewegung – die ist gut für das Herz-Kreislauf-System. Durch regelmäßigen Sport wird die Regulierung des Blutdrucks gefördert und das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle sinkt. Zusätzlich stärkt Bewegung auch die Knochendichte, ist gut für unsere Gelenke und kann sich sogar positiv auf Immunsystem und Gehirn auswirken. Dabei empfiehlt es sich, sowohl Kraft- als auch Ausdauertraining in den Alltag einzubauen, angepasst an das eigene Fitnesslevel. Ihr müsst also nicht direkt einen Marathon laufen, um von den positiven Effekten zu profitieren. Es ist schon ein guter Start, hin und wieder das Fahrrad statt der Bahn und die Treppen statt den Aufzug zu nehmen. Langfristig kann man sich dann zum Beispiel von einemgemütlichen Spaziergang zum Joggen steigern.

Von Maja Beckmann

Morgenstund …

Der frühe Vogel fängt den Wurm und muss sich dann am Nachmittag erstmal kurz ein Runde hinlegen. Zumindest dürfte es einigen so gehen, denn die meisten von uns sind überhaupt keine richtigen Morgenmenschen. Trotzdem hält sich der Gedanke, dass besonders frühes Aufstehen einen produktiven Tag einläutet und Konzepte wie der 5 am-Club bleiben beliebt. Doch so einfach ist das leider nicht. Wann der perfekte Zeitpunkt zum Aufstehen ist, bleibt eine höchst individuelle Angelegenheit. Dafür werden Menschen in Chronotypen eingeteilt, die den typischen Schlaf-Wach-Rhythmus der jeweiligen Gruppe beschreiben. Circa 73 Prozent der Menschen gehören zum Chronotyp Taube, der zwischen den Morgen- und den Nachtmenschen zu verordnen ist. Ändern kann man seine innere Uhr nach aktueller Forschungslage nicht – ungünstig für die Vielen von uns, die im sozialen Jetlag und damit regelmäßig und langfristig entgegen unseres Chronotypen leben. Was ist also zu tun? Statt strikt dem Mythos des Frühaufstehens zu folgen, muss man viel eher herausfinden, was individuell funktioniert. Hier können (professionelle) Onlinetests ein Anfang sein und helfen, den Chronotypen herauszufinden. Allgemein wichtig sind klarere Kontraste zwischen Licht- und Dunkelzeit. Da kann es zum Beispiel helfen, tagsüber mehr rauszugehen. Im Dunkeln produziert der Körper außerdem mehr des Schlafhormons Melatonin, das beim Einschlafen hilft. Müsst ihr also ungewollt früh aufstehen, kann es zumindest etwas helfen, Lichtquellen vor dem Schlafen zu meiden.

Von Maja Beckmann

Grafiken: Philipp Mummenhoff und Karla Walder

...studiert Physik im Bachelor und schreibt seit Ende 2023 für den ruprecht. Sie interessiert sich besonders für Wissenschaftskommunikation und Berichte aus Musik, Film und Fernsehen.

… macht ihren Bachelor in Biowissenschaften und leitet Wissenschaft in einer Doppelspitze. Sie liebt alles, was kreucht und fleucht. Begeistern kann man sie mit FunFacts und etwas zu lesen, deswegen fühlt sie sich beim ruprecht seit SoSe25 pudelwohl.