Dieser Artikel erscheint im Rahmen unserer Corona-Onlineausgabe.

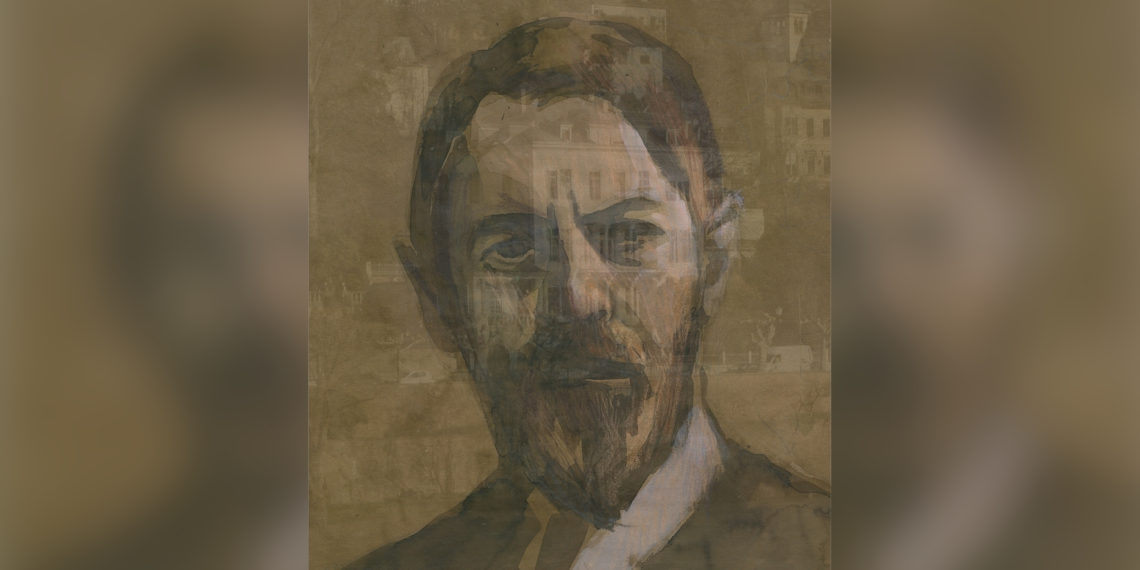

Der „Mythos von Heidelberg“ macht am 100. Todestag des deutschen Gelehrten Max Weber wieder von sich Reden: Die Kabinettausstellung „Max Weber: Vom Studenten zum Mythos“ gibt Einblicke in Webers Leben in Heidelberg. Aus dem Universitätsarchiv und einigen Kulturinstituten werden historische Dokumente und Materialien zur Verfügung gestellt, mit denen sich die akademische Laufbahn des Soziologen und Nationalökonomen in Heidelberg und die Rezeption in der Bundesrepublik nach seinem Tod verfolgen lässt. Die Ausstellung gibt auf kleinem Raum eine Vielzahl von Anstößen und Eindrücken. Dabei begegnet man nicht nur Max Weber selbst, sondern auch den Personen, die ihn sein Leben lang begleitet haben und die sein Werk nach seinem Tod verbreiteten. Die Besucher sind eingeladen, auch in fortführender Eigenrecherche, diesen Spuren in die Vergangenheit des Denkers zu folgen.

Allem Anschein nach fühlt sich Weber in Heidelberg wohl. Nachdem er hier 1882 sein Studium beginnt, drei Semester Vorlesungen zu Jura, Nationalökonomie, Geschichte und Philosophie hört und währenddessen der Burschenschaft „Allemannia“ beitritt, kehrt er nach Stationen in Berlin und Freiburg als Professor nach Heidelberg zurück. Er übernimmt den renommierten Lehrstuhl des Ökonomen Karl Knies und lehrt ab 1897 Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. Doch schon ein Jahr später muss er seine Lehrtätigkeit einschränken: Er leidet an einer Neurasthenie – eine Nervenkrankheit, die man heute als Burn-out bezeichnen würde. Nach mehrmaligem Einreichen von Urlaubsgesuchen, die in der Ausstellung einzusehen sind, wird Weber 1903 schließlich von seinem Lehrstuhl freigestellt. Erst nach dieser Freistellung fließen Weber seine heute weltbekannten Werke wie „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ aus der Feder. 1909 gründet er zusammen mit einigen Kollegen die Deutsche Gesellschaft für Soziologie, die bis heute jährlich tagt. Er bleibt in Heidelberg und setzt seine Arbeit als Privatdozent bis zu seinem Tod fort.

Der sonntägliche Mythos gilt als Gründungsstätte der modernen Soziologie

Worin besteht nun eigentlich jener Mythos? Meistens werden die sonntäglichen Kaffeekränzchen im Haus Weber als „Keimzelle“ des Mythos von Heidelberg bezeichnet. Webers Frau, Marianne Weber, hat diese Treffen für ihren Mann arrangiert, um den Kontakt mit Kollegen und Freunden neu zu beleben, der nach der Einstellung seiner Professorentätigkeit abzubrechen drohte. Hier besprechen sich die klügsten Köpfe der damals noch jungen Wissenschaft der Soziologie: Denker wie Georg Simmel und Ferdinand Tönnies. Aber nicht nur Wissenschaftler saßen an diesem Tisch, sondern auch Künstler und Freigeister, die den Kreis zur illustren Gesellschaft abrundeten. Aus den verschiedensten politischen Lagern setzt sich an diesen Sonntagen eine intellektuelle Avantgarde zusammen. Es sind wenige Augenzeugenberichte überliefert und es bleibt der Vorstellungskraft anheimgestellt, was hier bei Kaffee und Kuchen alles verhandelt wurde.

Reicht es also, hochgebildet zu sein und seinen Kaffee mit aller Noblesse einzunehmen, um einen Mythos zu begründen? War vielleicht nur die Suggestion aristokratischen Benehmens der Beteiligten und die Mutmaßungen der Unbeteiligten mythenbildend? Oder sprechen wir Nachgeborenen von einem Mythos, um uns an dem historischen Ereignis zu weiden? Bei aller banalen Sonntäglichkeit, die diesen modernen Mythos auszeichnet, darf man nicht unterschlagen, dass er als eine Gründungsstätte der Soziologie gilt. Und sind solche Gründungsakte erzählerischer Natur, so nehmen sie die Form des Mythos an. Denn bricht man den Mythos auf seine etymologische Definition herunter, dann haben wir es mit einer ursprünglichen Rede oder einer Erzählung zu tun. Das heißt auch, dass Mythen von ihrer wiederholten Erzählung, ihrer stetigen Erneuerung in der erinnernden Versprachlichung leben. Diese Bedingung ist hiermit erfüllt.

Von Bruno Glöckner

Bruno Glöckner studiert Philosophie und Germanistik im Master. Er schreibt seit dem WiSe 2019 für den ruprecht und begibt sich in Feuilleton und der Heidelberger Historie auf die Spuren der großen Dichter und Denker, die durch Heidelberg gekommen sind. Nur in seinen Glossen setzt er sich mit dem Zeitgeschehen auseinander.